猫之嗜酸粒细胞性口炎及肉芽肿复合症

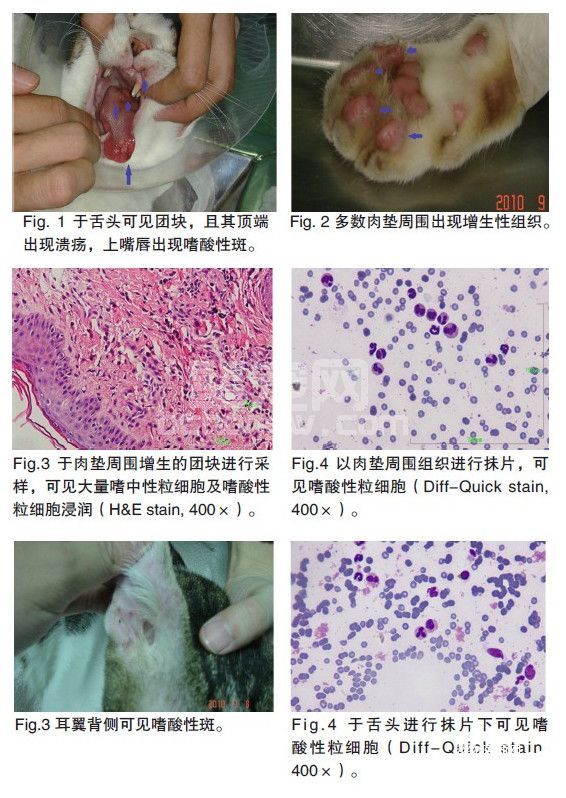

摘要:病猫为一6岁龄、体重6 kg的雄性未结育混种猫,无疫苗及外寄生虫预防记录。饲主于一周前因病猫食欲下降且发现舌头背侧上有一红肿出血团块,于2010年9月6号带至本校兽医教学医院就诊。视诊可见舌头背侧上有一大小2.4 cm × 1.7 cm × 0.1 cm之团块;左前肢肉垫周围可见一大小为 0.7 cm × 0.4 cm × 0.2 cm 之团块。触诊舌头背侧团块,柔软有弹性且按压时有诉痛反应。脚掌腹侧团块硬实,初步诊断为口炎及皮肤炎。2010年9月8日采样舌头及脚掌团块组织进行细胞学及组织病理学检查,可见大量的嗜中性粒细胞和嗜酸性粒细胞浸润,推测为进行性过敏性的炎症反应。2010年9月12号电访饲主,饲主表示病猫病情恶化,口吻部出现多发病灶区、脚掌背侧可见另一团块,遂于2010年9月21日回诊并检视病理报告,经医师评估与诊断后给予长效型类固醇 methylprednisolone(甲基强的松龙)。日后电访饲主,饲主表示病猫口腔团块缩小,口吻部皮肤伤口愈合,脱毛处毛发已增长,脚掌团块发炎情形改善,食欲增加。最终诊断为嗜酸性肉芽肿复合症。嘱咐畜主三周后复诊并给予第二剂的methylprednisolone(甲基强的松龙),目前仍持续追踪中。

病史

病猫为一6月龄、体重6 kg的雄性未结育混种猫,无疫苗及外寄生虫预防记录,饲主于2010年8月底发现病猫食欲下降且口腔内有一团块,团块表面有溃烂和出血,遂于2010年9月6日带至本校兽医教学医院就诊。

临床检查

一、理学检查

1. 基础生理值:体重6 kg;心跳速率240 次/分;呼吸速率:54次/分;体温38.8℃。

2. 视诊:病猫精神活动力不佳,舌头背侧可见一大小2.4 cm ×1.7 cm × 0.1 cm团块并出现出血溃疡灶。左前肢脚掌腹侧可见一大小为0.7 cm × 0.4 cm × 0.2 cm之团块。口吻部和耳翼可见丘疹,体壁背侧可见已痂皮化之病灶。

3. 触诊:舌头背侧团块柔软有弹性,按压时有诉痛反应。脚掌团块触感坚实。双侧膝腘淋巴结肿大。

二、临床病理学检查

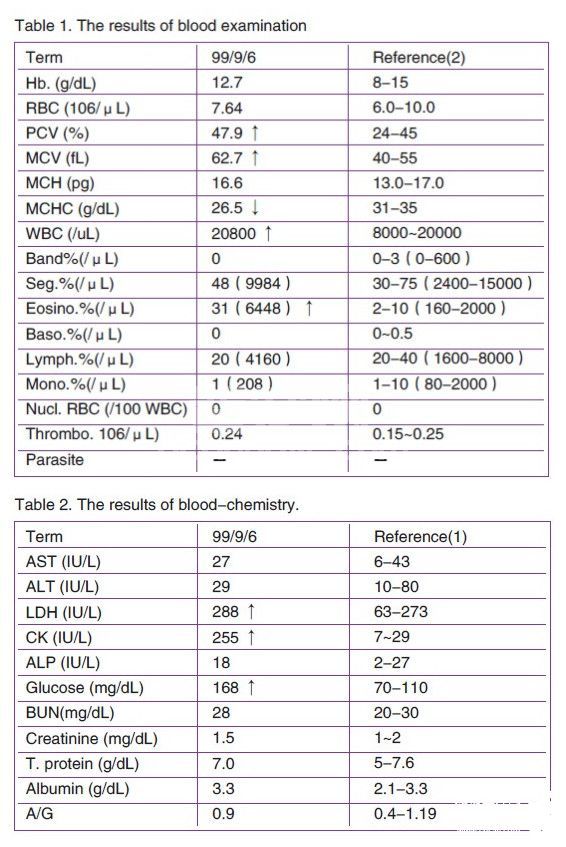

(1)血液学检查:(Table 1)

1. PCV及MCV上升,MCHC下降,为大粒细胞低染性贫血,推测与病猫脱水及营养不良有关。

2. WBC轻微上升与嗜酸性粒细胞的增加有关。

3. Eosinophil上升推测与自体免疫引起之过敏有关。

(2)血清生化学检查:(Table 2)

1. LDH及CK上升,推测与舌头肌肉受损或肉芽肿形成有关。

2. Glucose上升,推测与紧张有关。

(3)检验套组的检测:

FeLV/FIV Kit检测结果为阴性。

初步诊断:口炎及皮肤炎(Stomatitis and Dermatitis)。

治疗与处置

第一天

1. 当日开立以下口服药物:

Kefelx(头孢氨苄) 250 mg 20 mg/kg bid 7 days

Milisher 30 mg 3 mg/kg bid 7 days

Lebenin 18 mg 1.8 mg/kg bid 7 days

2. 嘱咐饲主两天后回本院进行细胞学检查、组织病理学检查。

第三天

1. 当日为患猫进行组织病理学检查进行采样前给药如下:

肌肉注射给予perthidine 5mg/kg静脉注射给予midazolam(咪达唑仑) 0.2mg/kg,propofol(丙泊酚) 2mg/kg

2. 细胞学检查:细针抽吸法(Fine-needle biopsy,FNB)采集位于舌头背侧上团块之细胞

3. 组织病理学检查:Incision biopsy于脚掌腹侧足垫旁之团块进行采样。

4. 告知饲主检查结果将于一至二周后完成,再带病猫回院复诊。

第六天

电访饲主,饲主表示病猫病情恶化;口吻部周围观察到另一溃疡病灶区,脚掌腹侧团块红肿情形更加严重,脚掌背侧可观察到新的红肿团块,上嘴唇红肿,鼻端红肿出血,食欲未见改善。

第十五天

1. 饲主带病猫回诊,肉眼可见其恶化之病灶。

2. 检视病理学报告

细胞学检查:(Diff-Quick stain)

高倍可见大量炎性细胞,以嗜中性粒细胞和嗜酸性炎性粒细胞为主。

组织病理学检查:(H&E染色)低倍可见真皮层及皮下层有坏死病灶及炎症区;高倍可见纤维母细胞增生与微血管新生,及以嗜中性粒细胞为主的炎性细胞和少量嗜酸性粒细胞浸润。

3. 给予长效型类固醇进行治疗

Methylprednisolone(甲基强的松龙) 20 mg s.c.并开立口服药物如下:

Augmentin(阿莫西林克拉维酸钾)

375 mg 13.5 mg/kg bid

Pilian 30 mg 3 mg/kg bid

Milisher 30 mg 3 mg/kg bid

Lebenin 18 mg 1.8 mg/kg bid

第二十四天

电访饲主,饲主表示病猫食欲、精神、活动力已改善,脚掌腹侧病灶明显改善。口腔团块缩小,溃疡面消失,鼻端周围皮肤发炎情形改善。

第四十一天

电访饲主,饲主表示已恢复正常,外观无明显病变区。建议饲主带病猫回诊并给予第二剂的methylprednisolone。

最终诊断:猫之嗜酸粒细胞性口炎及肉芽肿复合症。

讨论

嗜酸粒细胞性肉芽肿复合症( E o s i n o p h i l i c G r a n u l o m aComplex,EGC)为猫之特异性症状,在性别上,母猫比公猫更易呈现此症状,在年龄或品种尚未见到相关的资料。此症状的发生可分为自发性和非自发性,目前的病例多为自发性且被证实和遗传基因有关;非自发性的案例中可能存在多种致病因子,但真正的机制目前尚未明了。

在EGC中肉眼可见到肉芽肿、斑、丘疹、溃疡等不具特异性的病变,确诊需藉由细胞学及组织病理学检查病灶区的细胞种类、型态与分布。本病例中,病猫口腔可观察到肉芽肿伴随溃疡病灶,耳翼与口吻部周围呈现数个小红斑,经由细胞学或组织病理学检查可在视野下观察到大量的嗜酸性粒细胞,因而判定其为EGC。在EGC中,单一病灶容易出现在嘴唇或口腔上皮,病灶如果是合并出现则容易在腹部、鼠蹊部、大腿内侧、外侧干;在外侧干的病灶多呈现线性团块(linear mass),此为EGC的特异性病变。而EGC病灶通常不具搔痒和疼痛的情形,但某些丘疹形式的病灶其可能会使病猫搔痒,同时亦指出肉芽肿团块如果出现在口腔有时会伴随溃疡灶而造成疼痛。本病例中,舌头背侧的肉芽肿团块伴随大范围的溃疡灶面,推测可能是造成病猫食欲下降的原因。细胞学检查在此症状的确诊上扮演着举足轻重的角色;通常会自病灶区进行细针抽吸 (Fine needle),例如丘疹、斑或是肉芽肿,如果病灶区已经痂皮化则不会进行采样,本病猫体壁背侧上的病变多已经痂皮化,所以其皮肤上的组织未进行采样,藉由脚掌和舌头背侧团块的细胞学检查皆可以看到多量的嗜酸性粒细胞。

在组织病理学上,表皮层中常可见到棘皮层增生,溃疡或糜烂的病灶。真皮层中弥漫着炎性反应细胞,有时可见到浓染、不规则形状的Flame Figure,电显下显示其组成为脱颗粒的嗜酸性粒细胞围绕在胶原纤维周围。有研究报告指出嗜酸性粒细胞的阳离子蛋白促使肉芽肿的产生,故推论嗜酸性粒细胞的增加和多发性肉芽肿的产生两者之间可能有重要关联。在本病例中,脚掌团块的组织切片在400倍下可见到少量的嗜酸性粒细胞浸润。欲判定病例是否为自发性的唯一方法就是藉由区别诊断排除为非自发的可能,需个别讨论可能的致病因子,其中包括食物、环境因子、节肢动物、病毒、自体抗原等。近年来在猫的唾液或是毛发中分离出一种称为Felis domesticus的自体抗原,其可能会造成Th2-mediated迟缓型过敏反应发生,但此抗原需要渗透到皮肤才具有刺激性,如果停留在皮肤超过两周会降低其抗原性。以食物观点来看,有研究报告显示出以鱼肉、小羊肉、乳制品为主食的猫比较容易出现此症状,可能是因为鱼肉、小羊肉、乳制品含有较高量的过敏原而导致此症状,但机制仍不明。欲诊断是否为食物过敏并非容易,临床上的测试主要是先采用10周左右的减敏食物,直到临床症状消退后进行challenge test(鉴别试验)。如果二度出现此临床症状则表示动物对此食物是具过敏性的。本病例中,饲主表示病猫主要以希尔斯干饲料为主食且鲜少接触人类日常饮食,以往并未出现相同症状,故因食物造成过敏之机制不纳入优先考虑。以环境因子来说,尘璊和花粉为最主要的两大致病因子,或是因潮湿的环境造成病媒蚊孳生也会造成此临床症状的发生。虽然饲主表示病猫生活环境干燥通风且笼饲,但相关环境的资料取得不易,故不易下诊断。

在节肢动物的方面,通常优先以跳蚤为考虑,因为在非自发性的疾病中有文献指出此病灶以跳蚤感染的机率为最高,可高达52%。可藉由皮肤的碎片、毛发或耳垢的检查来判定是否为跳蚤的感染。在本病例中并未在病猫身上发现跳蚤或是其它可能造成此症状的节肢动物,故在这区块中也不予以考虑。最后以病毒角度来看,主要讨论会侵害上皮细胞的疱疹病毒。区别诊断包含下列:

1. 病毒所造成的嗜酸性粒细胞去颗粒化通常比EGC更易在毛囊发生,或是可以在上皮细胞中观察到嗜酸性核内包含体。

2. 疱疹病毒感染通常会见到上呼吸道的感染而导致鼻气管炎或是结膜炎;临床症状可观察到大量的鼻水和眼分泌物,但显然的此病猫没有这些症状的出现而排除疱疹病毒的可能性。

3. 如果老猫感染FeLV/FIV常可观察到口炎,也会有团块的形成,由于本病猫并未按时施打疫苗,遂进行(Feline LeukemiaVirus,FeLV)/(Feline Immunodeficiency virus,FIV)kit的检测,本病例中,FeLV/FIV的检测结果皆为阴性,故排除FeLV/FIV感染的可能性。综合以上的讨论,推测本病猫为自发性的EGC。

在治疗方面,多建议给予全身性的抗生素,例如Augmentin(阿莫西林克莱维酸钾)、cefalexin(头孢氨苄)及enroflaxacin(拜有利)并搭配类固醇。文献中指出在嗜酸粒细胞性溃疡的用药上通常会给予长效型类固醇,methylprednisolone acetate(甲基强的松龙)。建议每三周施打一次,连续二至三个疗程。若病灶未见改善不排除长期的给予。本病例中,病猫初期以全身性抗生素Keflex(头孢氨苄)治疗并建议细胞学与组织病理学检查。而在第二次回诊时可见其病灶更加恶化,且依据病理报告结果于当日给予长效型类固醇。日后追踪,饲主表示病猫精神、食欲、活动力皆有明显改善,口腔团块缩小,溃疡面消失,脚掌腹侧团块缩小,显示治愈效果良好。使用固醇类药物要小心许多副作用,例如:食欲大增、皮肤变薄、愈合能力下降、肌肉无力、消化道溃疡、电解质失调、精神错乱、心律不整、霉菌感染或其它病原的伺机感染,所以需继续监控病猫的病情发展。如果固醇类药物仍然未见改善,建议可使用免疫调节剂,例如: cyclosporine(环孢素),可抑制嗜酸性粒细胞的炎性反应;或是合并抗组织胺及必须胺基酸。文献中亦记载可考虑使用megestrolacetate(甲地孕酮)或interferon alpha-2a(干扰素),前者在临床上常使用在有皮肤症状的病猫;后者会抑制颗粒蛋白从嗜酸性粒细胞的释出。

在本病例中,施打methylprednisolone(甲基强的松龙)后即可见明显改善,但日后的治疗计划需饲主的配合。应随时注意其病程发展及副作用情形。文献中建议施打三个疗程后视病猫情况来调整施打频率,如果需要长期给予则要考虑剂量减半的问题。另外嘱咐饲主多留意可能造成此疾病的过敏原,目前病例仍持续追踪中。